|

Die

anfänglich nur in geringen Maße anfallenden Werkstättenarbeiten wurden in

der Heizhauswerkstätte Caslau durchgeführt. Diese wurde Ende 1870

unter entsprechender Erweiterung nach Gross Wossek verlegt. Im Dezember 1871

wurde die Hilfswerkstätte Trautenau und im Jänner

1872 die Werkstätte Iglau, bei gleichzeitiger Reduktion der Werkstätte

Gross Wossek errichtet. 1872 benötigte

die ÖNWB bereits 95 Lokomotiven der Reihen IIIa, Va,b,c,d,e und VIII

zur Betriebsabwicklung, und man schritt daran eine definitive Hauptwerkstätte

in Wien in der Station Floridsdorf – Jedlesee (später Jedlesee benannt)

zu errichten.

|

Foto: Koloniestrasse 26, das ehemalige

Verwaltungsgebäude, später ein Wohnhaus. (Foto 2006)

Wurde im November 2009 abgerissen.

|

|

Am

1.6.1872 wurde die Strecke Wien Nordwestbahnhof

- Floridsdorf-Jedlesee - Jedlersdorf-Transit eröffnet, wodurch die gleismässige

Anbindung der neuen Hauptwerkstätte an das Streckennetz der ÖNWB ermöglicht

wurde. Das 45.000 m2

große Gelände der in Floridsdorf (Wien 21.) liegenden Hauptwerkstätte

Jedlesee erstreckte sich von km 5,4 bis km 6,1 der Strecke Wien - Deutschbrod und wurde von der Lokomotivgasse, der Koloniestrasse, der

heutigen 0' Briengasse und dem Nordwestbahn-Streckengleis begrenzt.

|

Die Grundeinlösungsverhandlungen

begannen bereits im Juli 1870 und nach

Planerstellung im Sommer 1871 wurde am 4.3.1872

mit der Errichtung der Hauptwerkstätte (HW) und dem Material-Magazin begonnen.

Der Bau unter der Leitung von Baumeister Karl Pollak schritt rasch voran und

bereits im Juni 1872 stand eine größere

Anzahl von Maschinen in Betrieb. Am 1.9.1872,

wurde die ÖNWB-Hauptwerkstätte, deren Baukosten

sich auf rund 432.000 Gulden beliefen, fertiggestellt.

Die Werkstätte, sie war für die gleichzeitige

Reparatur von 12 Lokomotiven und 60 Wagen ausgelegt worden, bestand aus zwei

gesonderten Bauten in Rechteckform.

|

Foto: Das Portierhaus, 2006 eine aufgelassene

Gartenhütte. Wurde Ende

2008 abgerissen.

|

|

Der nördliche Bau enthielt die

Lokomotivmontierung, die Dreherei, die Kesselschmiede, die Schmiede und

Holzbearbeitungsraume. Der südliche Bau beinhaltete

die Wagenmontierung, die Lackiererei und die Sattlerwerkstätte. Der

dazwischenliegende weite Hofraum wurde an der Koloniestraße vom

Verwaltungsgebäude mit Kanzleien und Wohnungen und dem Portierhaus, an der

gegenüberliegenden Seite beim Streckengleis vom Wasserturm, der sämtliche

Werkstättengebäude mit Wasser versorgte, und vom Holzdepot flankiert. Die

einzelnen Stände der beiden Werkstätten wurden durch je eine nicht

versenkte Schiebebühne verbunden. Im südseitigen Hof befand sich darüber

hinaus noch eine Dampfschiebebühne. An Hebezeugen standen von Beginn an

Laufkrane mit 1,5 t, 3 t und 4 t zur Verfügung. Der Antrieb der 50

Arbeitsmaschinen erfolgte durch ein Lokomobil mit 18 kW Leistung.

|

Das

zweistöckige Material-Magazin befand sich in der südöstlichen Ecke des

Geländes, unmittelbar daran anschließend stand das Bürogebäude mit

Wohnungen für den Magazinsdienst.

Erster

und jahrzehntelanger Vorstand der neuen Hauptwerkstätte war Oberinspektor

Gustav Stockhammer, dem anfänglich nur 89 Bedienstete zur Verfügung

standen. In den folgenden Jahren erhöhte sich der Personalstand jedoch ständig:

So waren 1898 520 und 1919 bereits 654 Beschäftigte

zu verzeichnen.

|

|

|

Foto: 1982,

Links das ebenerdige

Restaurationsgebäude, wenige Tage vor dem Abbruch. Rechts

der ehemalige Bürotrakt der Lokomotivmontierung.

|

|

1875

wurde nördlich des Werkstättengeländes die sogenannte

"Nordwestbahnkolonie" - Arbeiterwohnhäuser mit 165 Wohnungen, die

auch heute noch bestehen - und im folgenden Jahr in der Koloniestraße ein

Arbeitersaal mit einer kleinen Restauration errichtet.

|

|

Nach

zehnjährigem Bestand wurde 1882 die

Kesselschmiede neu gebaut. 1885 und 1896

wurde die Wagenmontierung und 1895 und 1897

die Lokomotivmontierung erweitert. Nach den letzten Baumaßnahmen, die

verbaute Fläche vergrößerte sich auf rund 17.000 m2,

hatte die Werkstätte 22 Lok- und 120 Wagenstände in durchwegs heizbaren Räumen

zur Verfügung.

Südlich der Wagenmontierung wurden zwei

neue Schiebebühnen errichtet und die Anzahl der Arbeitsmaschinen erhöhte

sich auf 77 Stück.

|

|

Foto: 1982,

Der ehemalige Bürotrakt der Lokomotivmontierung, 1982 noch inmitten von

Schrebergärten. Unmittelbar dahinter, am Bild durch die Bretterbude

verdeckt, schloss früher die Werkstätte mit der in der Mitte gelegene

Schiebebühne an.

|

|

Das Lokomobil wurde von einer neuen 29 kW starken,

einzylindrischen Ventilmaschine und einem Siederohrkessel mit 54 m2

Heizfläche und 9 bar Dampfdruck, dessen Abdampf zur Beheizung der

Lokomotivmontierung verwendet wurde, ersetzt. 1901

vermehrte man die Zahl der Lokstände abermals und baute eine zehnteilige

Lokomotiv-Brückenwaage.

|

|

|

|

Fotos:

Ehemalige

Einfahrt in die HW Jedlesee, unmittelbar westlich (strassenseitig) des

Aufnahmegebäudes Jedlesee. Links daneben das zweistöckige Büro- und

Wohngebäude des Materialmagazinsdienstes, dahinter der verbleibende Rest

des Materialmagazins. Foto: links 1982, rechts 2007

|

|

Südlich

an die Werkstätte anschließend befand sich von 1877

bis 1910 das Gelände der Imprägnierungsanstalt

John B. Blythe,

die imprägnierte Eichen- und Kieferschwellen an die ÖNWB lieferte.

Nachdem 1910 ein Feuer die Anstalt

vernichtete, wurde das Gelände von der Hauptwerkstätte übernommen.

|

Rückwirkend

mit 1.1.1908 wurde die k.k. priv. Österr.

Nordwestbahn verstaatlicht, und mit 15.10.1909

übernahmen die k.k. Staatsbahnen den Betrieb.

Zur

Bewältigung des erhöhten Reparatursaufkommens, bedingt durch den starken

Verkehr während des 1.Weltkrieges, wurde 1916

in Jedlersdorf/Strebersdorf etwa auf dem Gelände der heutigen

Wagenwerkstätte Jedlersdorf der HW Floridsdorf eine Hilfswerkstätte

der HW Jedlesee errichtet, die jedoch nach dem Krieg

wieder aufgelassen wurde. 1918 mussten

provisorische Gebäude für die Erweiterung der Schmiede und der Dreherei

gebaut werden.

|

|

|

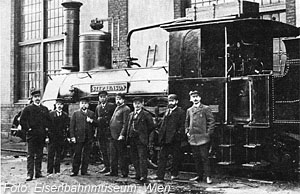

Foto: Lok Nr. 13 anlässlich einer

Hauptausbesserung im Jahre 1905 in der HW Jedlesee. Die 2B-n2

Personenzuglokomotive "Stephenson" wurde 1870 erbaut, erhielt von

der kkStB die Nummer 16.03 und landete später bei den Tschechoslowakischen

Staatsbahnen (Nr. 232.002)

|

|

Die

ersten Einschränkungen trafen die Werkstätte allerdings bereits wenige

Jahre später. 1922 wurde in Jedlesee die

Lokomotivreparatur aufgegeben und die Werkstätte in eine reine

Personenwagen-HW mit einer Kapazität von 550 Wagen umgestaltet. Der

Personalstand verringerte sich um über 200 auf rund 400 Beschäftigte.

|

|

|

|

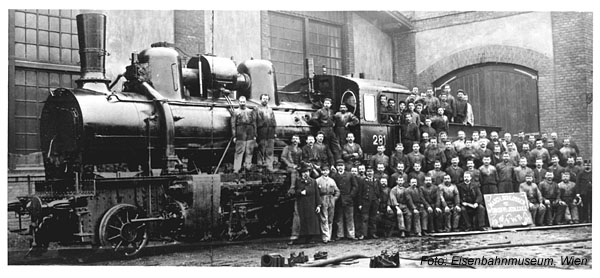

Foto:

Lok

Nr. 281 der Reihe XVIIa vor der Lokomotivmontierung der HW 1905. Die 1C-n2

Güterzuglok der ÖNWB wurde 1902 unter der Fabr.Nr. 1473 in der

Lokomotivfabrik Floridsdorf erbaut. Die kkStB ordnet die insgesamt 4

Lokomotiven der Reihe XVIIa als Reihe 360 ein und bezeichnete die 281 als

360.01. Von der DR erhielt sie die Nummer 54.201, von den ÖBB 254.201. Am

27.10.1953 wurde die Lokomotive aus dem Lokomotivstand ausgeschieden und

wurde Werkslok WL 913.501 der HW Simmering, ehe sie 1960 kassiert wurde.

|

Aus

Einsparungsgründen wurde mit 1.2.1924 die

Strecke Wien Nordwestbahnhof - Jedlersdorf für den Personenverkehr

gesperrt. Lediglich ein bescheidener Güterverkehr frequentierte von nun an

die Strecke über Jedlesee nach Wien. Der starke Verkehrsrückgang infolge

der Weltwirtschaftskrise brachte den 15 Hauptwerkstätten der Österreichischen

Bundesbahnen, davon allein sechs im Wiener Raum, einen akuten Beschäftigungsnotstand,

und so wurde schließlich im Jahre 1928 aus

Einsparungsgründen neben den Hauptwerkstätten Wien-West und Wien-Süd auch

die HW Jedlesee von den BBÖ aufgelassen.

Die letzten Wagenausbesserungen

wurden im Dezember 1927 durchgeführt und per 31.12.1927

wurde der Werkstättenbetrieb beendet. Die Mehrzahl der Bediensteten von

Jedlesee übersiedelte bereits 1927 in die damals noch selbstständige und

von der Lokomotivwerkstätte getrennte Wagewerkstätte Floridsdorf an der Brünner

Straße (später Hauptwerkstätte Floridsdorf) zur Güterwagenausbesserung.

Lediglich 14 Arbeiter waren Anfangs 1928 noch

damit beschäftigt die Werkzeugmaschinen zu demontieren und deren Übersiedlung

in andere Bundesbahnwerkstätten durchzuführen.

|

|

1929

pachtete die La. Pollitzer und Wertheim das Werkstättengelände auf einige

Jahre und verschrottete hier ausgemusterte Lokomotiven und Wagen. 1935

wurden die Gleise und die Werkstätten abgetragen.

Foto:

BBÖ 503.11 (Wr. Neustadt 3900/1896) früher SB 17c 402, kassiert 1932 in

Jedlesee 17.05.1932

|

|

Auf

dem großen freien Gelände wurden Schrebergärten angelegt, die auch 2007 noch existieren. Die Abtragung der

letzten Gleisstutzen mit den zugehörigen Weichen, Putzgruben und

Drehscheiben, dreier Schuppen, der Lokomotiv-Brückenwaage und der

Schlauchwerkstätte wurde schließlich mit Bescheid vom 5.3.1938

genehmigt. Damit verschwanden 66 Jahre nach Erbauung der Hauptwerkstätte-Jedlesee

fast alle Baulichkeiten.

|

|

|

|

Foto:

BBÖ 371.07 (Esslingen 232/1853) früher SB 33 918 KAPELLEN, kassiert 1929

|

Die

Werkstätte Jedlesee hat, so wie auch viele andere den jeweiligen

Bahngesellschaften gehörende Werkstätten, in bescheidenen Maße, vor allem

in der Anfangszeit der ÖNWB, auch Neubauten durchgeführt. So wurde z.B. 1873

der erste Dreiachser der .Nordwestbahn, ein Plateuwagen mit Rungen, Nr.

12.793, hier erbaut.

Heute

erinnern lediglich das Verwaltungsgebäude in der Koloniestraße 26, derzeit

(2007)

ein Wohnhaus, das Portierhaus, das Büro- und Wohngebäude des

Magazinsdienstes sowie der gemauerte ebenerdige Teil des Material-Magazins

und zwei je. ca. 50 m lange Gleisstutzen - die ehemalige Einfahrt in die HW an die Zeit, als in Floridsdorf neben den ehemaligen

Nordbahnwerkstätten (heutige TS Werkstätte Floridsdorf, vormals HW

Floridsdorf 1852

bis dato) und der von 1869 bis 1969

in Betrieb gestandenen Wiener Lokomotivfabrik von 1872 bis

1928

auch noch eine dritte große Eisenbahnwerkstätte, die Hauptwerkstätte

Jedlesee der k.k. priv. Österr. Nordwestbahn, bestand.

|

|

|

|

Die Arbeiterhäuser,

"Nordwestbahn - Colonie" genannt.

|

|

Da sich in den entlegenen Nachbarorten für

Beamte und Arbeiter nicht genug Wohnungen finden ließen wurden im Jahre 1873

nördlich der Werkstätten acht Arbeiterhäuser mit 80 Wohnungen

gebaut.

|

|

Die vom Baumeister Lambert Stummfohl errichteten

Wohnhäuser bestanden aus Zimmer und Küche samt Nebenräumen für

verheiratete und 24 Kabinetten für ledige Arbeiter.

Zu jeder Familienwohnung gehörte ein kleines Gärtchen.

Im Jahr 1874 wurde das Restaurationsgebäude

mit hübschem Gastgarten fertiggestellt.

Fotos und Text: Ernst

Sladek

Abgebildete Häuser

wurden in März 2008 abgerissen

|

|

|

|

|

|

|

|

Literaturhinweise:

|